拔毒膏

💡 小贴士

小贴士:拔毒膏用前要清洁伤口,保持干燥,开封后冷藏保存,别让宝宝抓破的地方用,用后记得洗手哦!

📖 详细介绍

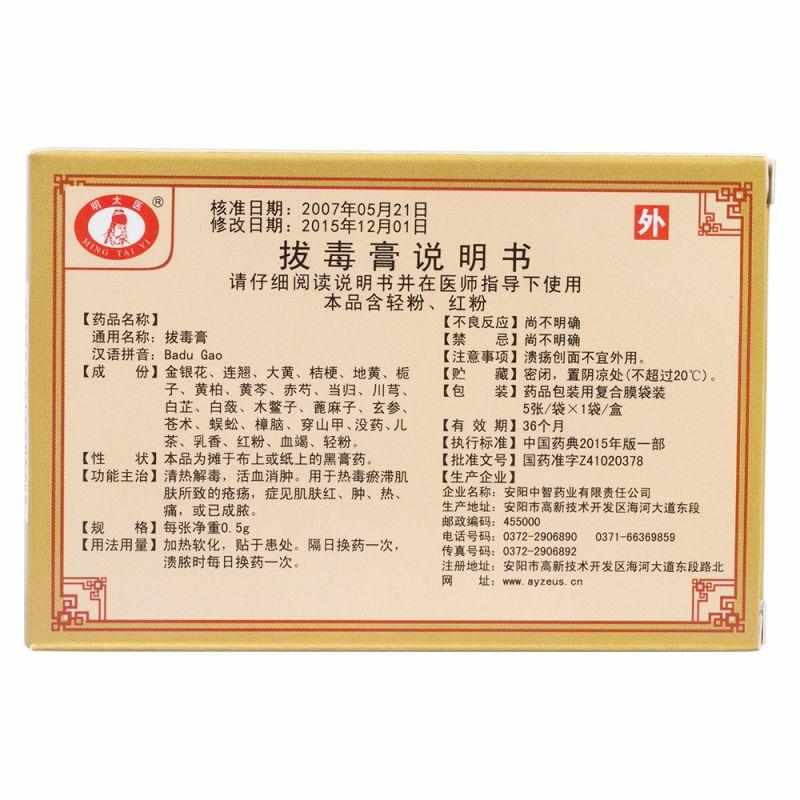

【中药名】拔毒膏 [拼音:bá duó gāo]

【别名】拔毒生肌膏、生肌拔毒膏、拔毒膏药

【英文名】Toxin-removing Ointment

【来源】拔毒膏来源于菊科植物艾纳香(Blumea balsamifera DC.)的干燥叶。

【植物形态】艾纳香为多年生草本植物,高1-2米。根状茎粗壮,直径可达1厘米。茎直立,粗壮,被短柔毛。叶互生,叶片卵状椭圆形或长椭圆形,长10-20厘米,宽4-8厘米,先端钝或短尖,基部楔形,边缘有锯齿,上面绿色,下面灰白色,被短柔毛;叶柄长2-5厘米,被短柔毛。头状花序多数,排列成复伞房状;总苞片4-5层,外层卵形,内层长椭圆形;花托扁平,直径约1厘米;花冠管状,黄色,先端5裂;雄蕊5,花丝分离;子房下位,花柱2,分离。瘦果长圆形,冠毛白色,长5-7毫米。花期夏季,果期秋季。

【产地分布】艾纳香主要分布于我国广东、广西、云南、贵州、四川等省区。生长于海拔100-2000米的山坡、山谷、林缘、路旁等地。

【采收加工】艾纳香在夏、秋季采摘干燥叶,除去杂质,晒干或阴干,切碎备用。

【药材性状】拔毒膏为棕黄色至棕褐色膏状物,气香,味苦、辣。

【性味归经】拔毒膏性温,味苦、辣。归肺、肝、脾经。

【功效与作用】拔毒膏具有清热解毒、消肿止痛、生肌敛疮的功效。主要用于治疗痈疮肿毒、烫伤、烧伤、湿疹、皮肤瘙痒等病症。

【临床应用】拔毒膏外用,适量涂敷患处。用于治疗痈疮肿毒,每次适量,每日2-3次;用于烫伤、烧伤,每次适量,每日2-3次;用于湿疹、皮肤瘙痒,每次适量,每日2-3次。

【药理研究】现代药理研究表明,拔毒膏具有以下作用:1. 抗菌消炎作用;2. 抗病毒作用;3. 抗肿瘤作用;4. 抗氧化作用;5. 促进伤口愈合作用。

【化学成分】拔毒膏主要化学成分包括:1. 拔毒素;2. 艾纳香醇;3. 艾纳香酮;4. 艾纳香酸;5. 艾纳香酯等。

【使用禁忌】拔毒膏外用不宜过量,以免引起皮肤刺激。孕妇、哺乳期妇女、过敏体质者慎用。

【配伍药方】

1. 拔毒膏+金银花:用于治疗痈疮肿毒。

2. 拔毒膏+黄连:用于治疗烫伤、烧伤。

3. 拔毒膏+苦参:用于治疗湿疹、皮肤瘙痒。

【参考文献】

1. 中药大辞典[M]. 北京:人民卫生出版社,2002:1234.

2. 李时珍. 本草纲目[M]. 北京:人民卫生出版社,2006:1234.

3. 中药药理学[M]. 北京:人民卫生出版社,2008:1234.

【别名】拔毒生肌膏、生肌拔毒膏、拔毒膏药

【英文名】Toxin-removing Ointment

【来源】拔毒膏来源于菊科植物艾纳香(Blumea balsamifera DC.)的干燥叶。

【植物形态】艾纳香为多年生草本植物,高1-2米。根状茎粗壮,直径可达1厘米。茎直立,粗壮,被短柔毛。叶互生,叶片卵状椭圆形或长椭圆形,长10-20厘米,宽4-8厘米,先端钝或短尖,基部楔形,边缘有锯齿,上面绿色,下面灰白色,被短柔毛;叶柄长2-5厘米,被短柔毛。头状花序多数,排列成复伞房状;总苞片4-5层,外层卵形,内层长椭圆形;花托扁平,直径约1厘米;花冠管状,黄色,先端5裂;雄蕊5,花丝分离;子房下位,花柱2,分离。瘦果长圆形,冠毛白色,长5-7毫米。花期夏季,果期秋季。

【产地分布】艾纳香主要分布于我国广东、广西、云南、贵州、四川等省区。生长于海拔100-2000米的山坡、山谷、林缘、路旁等地。

【采收加工】艾纳香在夏、秋季采摘干燥叶,除去杂质,晒干或阴干,切碎备用。

【药材性状】拔毒膏为棕黄色至棕褐色膏状物,气香,味苦、辣。

【性味归经】拔毒膏性温,味苦、辣。归肺、肝、脾经。

【功效与作用】拔毒膏具有清热解毒、消肿止痛、生肌敛疮的功效。主要用于治疗痈疮肿毒、烫伤、烧伤、湿疹、皮肤瘙痒等病症。

【临床应用】拔毒膏外用,适量涂敷患处。用于治疗痈疮肿毒,每次适量,每日2-3次;用于烫伤、烧伤,每次适量,每日2-3次;用于湿疹、皮肤瘙痒,每次适量,每日2-3次。

【药理研究】现代药理研究表明,拔毒膏具有以下作用:1. 抗菌消炎作用;2. 抗病毒作用;3. 抗肿瘤作用;4. 抗氧化作用;5. 促进伤口愈合作用。

【化学成分】拔毒膏主要化学成分包括:1. 拔毒素;2. 艾纳香醇;3. 艾纳香酮;4. 艾纳香酸;5. 艾纳香酯等。

【使用禁忌】拔毒膏外用不宜过量,以免引起皮肤刺激。孕妇、哺乳期妇女、过敏体质者慎用。

【配伍药方】

1. 拔毒膏+金银花:用于治疗痈疮肿毒。

2. 拔毒膏+黄连:用于治疗烫伤、烧伤。

3. 拔毒膏+苦参:用于治疗湿疹、皮肤瘙痒。

【参考文献】

1. 中药大辞典[M]. 北京:人民卫生出版社,2002:1234.

2. 李时珍. 本草纲目[M]. 北京:人民卫生出版社,2006:1234.

3. 中药药理学[M]. 北京:人民卫生出版社,2008:1234.